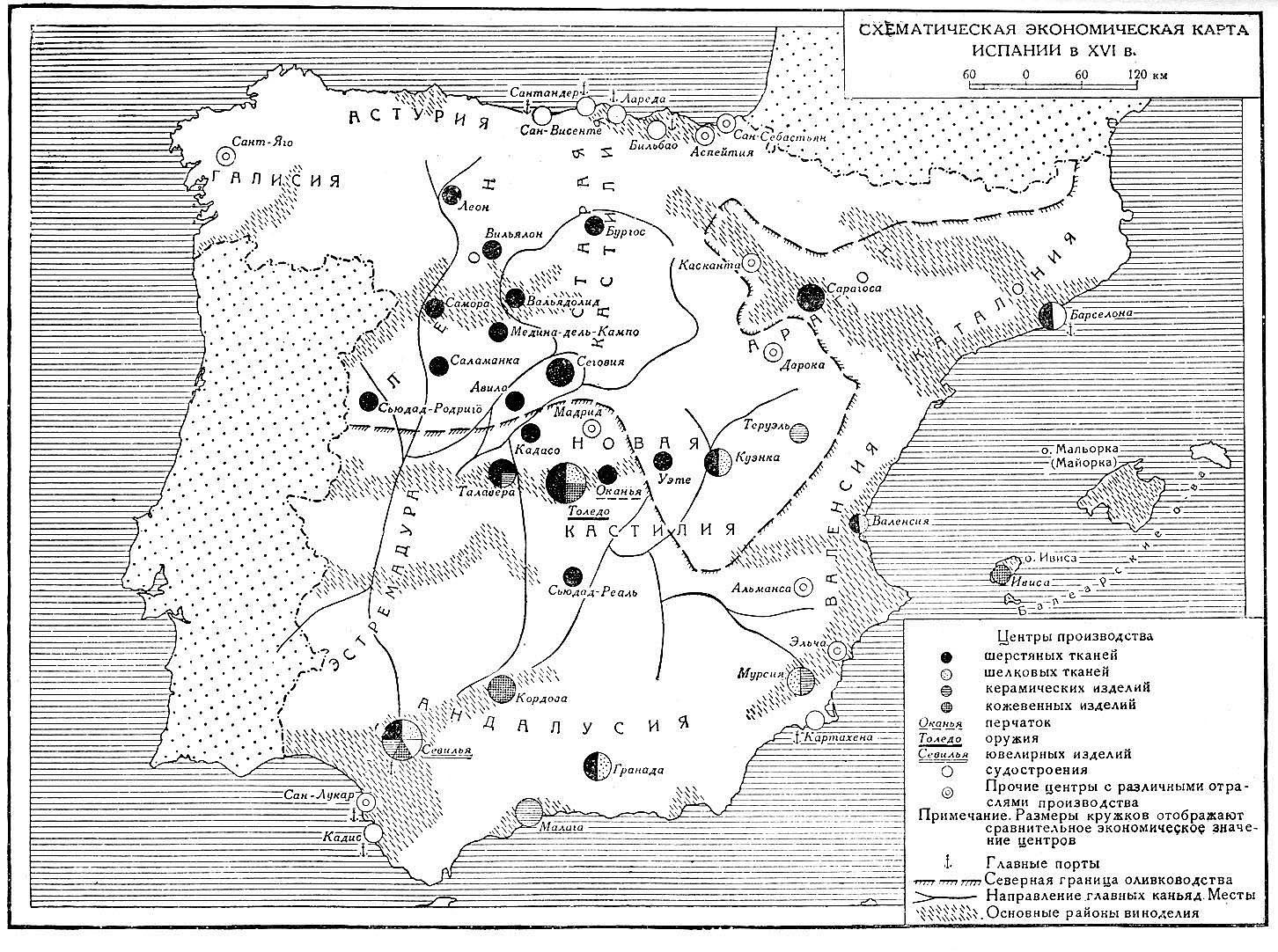

Севилья, расцвет которой покоился в первую очередь на её монопольном праве торговли с американскими колониями, являлась крупнейшим центром торговли, банковского дела и промышленности. В её предместьях производились сукно, мыло, фарфоровые изделия и шёлк, по выработке которого Севилья намного опередила Гранаду. Севилья поддерживала оживлённые торговые сношения не только с областями самой Испании и колониями в Америке, но и с Антверпеном, городами Англии, Южной Франции, Италии и некоторыми портовыми городами Африки.

Наибольших успехов достигло в Испании производство сукон и шёлковых тканей, отличавшихся высоким качеством. В Толедо — одном из крупных промышленных городов — в середине XVI в. выработкой сукон и шёлковых тканей было занято более 50 тыс. ремесленников и наёмных рабочих, в то время как в 1525 г. их насчитывалось всего 10 тыс. человек. Толедо славился также производством оружия и обработкой кож. В Астурии и Бискайе развивалось кораблестроение.

По объёму производства и в особенности по качеству своих тонких сукон, одно из первых мест занимала Сеговия. Керамическая промышленность была развита, кроме Севильи, в Малаге, Мурсии, Талавере и других городах. Некоторые города специализировались на какой-либо узкой отрасли промышленности: в Куэнке вырабатывались почти исключительно суконные головные уборы всех цветов, вывозившиеся в Северную Африку, в Оканье изготовлялись перчатки.

Большие предприятия мануфактурного типа в Испании в первой половине XVI века имелись в суконной промышленности (так, в некоторых мастерских Сеговии было занято по 200—300 рабочих), в монетном производстве Севильи, Гранады и Бургоса. Рассеянная мануфактура начала развиваться в окрестностях Толедо, Сеговии, Севильи, Куэнки и других городов. По свидетельству современников, в текстильной промышленности Севильи было занято в первой половине XVI в. 130 тыс. человек; в это число входят и прядильщики, большая часть которых жила в сельской местности и работала у себя на дому на скупщиков.

Подъём ремесла и более передовых форм промышленного производства в Испании в первой половине XVI века был вызван рядом обстоятельств. Испанские идальго — завоеватели и грабители только что открытого Нового Света — нуждались в продовольствии, одежде и оружии. Колонии в Америке становились богатыми покупателями испанских товаров, причём расплачивались за них золотом и серебром. Таким образом, в Испании происходило накопление капитала, необходимого для организации крупных предприятий.

Росту производства благоприятствовало и то, что появилось большое число свободных рабочих рук, так как бегство крестьян из деревни приняло массовые размеры. В некоторых местностях нищих и бродяг насильно превращали в рабочих. В 1551 г. кортесы Кастилии подали характерную петицию: они просили, чтобы в каждом местечке с населением свыше 1 тыс. человек было назначено особое должностное лицо, которое задерживало бы всех бродяг и заставляло их работать в промышленности.

Однако по сравнению с производством передовых стран Европы общие, размеры испанской промышленности в первой половине XVI века были довольно скромны. Так, горное дело, несмотря на богатые природные ресурсы, оставалось мало развитым.

Вследствие экономической разобщённости провинций, сохранившейся и после объединения страны, внутренняя торговля Испании в первой половине XVI века получила слабое развитие, хотя в этот период здесь имелись оживлённые торговые центры — Медина-дель-Кампо, широко известная своими ярмарками, Бургос и др. Экономическую разобщённость консервировали привилегии провинций, чинивших препятствия развитию торговых сношений с соседними областями, привилегии отдельных грандов и городов. На границах Кастилии продолжали функционировать многочисленные таможни.

Импорт Испании даже в начале XVI в. — время её наивысшего экономического расцвета — превышал экспорт, а в последнем преобладало сырьё и сельскохозяйственные продукты: оливковое масло, вина, фрукты, кожи и, прежде всего шерсть, а также металлы. Показательно, что за первую половину XVI в. — период наибольшего развития суконного производства Испании — вывоз из страны шерсти-сырья не только не уменьшился, но даже увеличился: с 1512 по 1557 г. объём экспортируемой шерсти возрос в 3 раза.

Железо вывозилось во Францию даже тогда, когда Испания находилась с ней в состоянии войны. Текстильная промышленность Испании в первой половине XVI века не только не завоевала внешнего — европейского — рынка, но и на внутреннем рынке не могла достаточно успешно конкурировать с нидерландскими, английскими и французскими товарами. Испанское дворянство предпочитало покупать ввозные товары, что немало способствовало в дальнейшем упадку испанской промышленности, первые признаки которого появились уже в 30-х годах XVI в. В эти годы кортесы жалуются на плохое качество испанских башмаков и сукна. С середины XVI в. наступает всё более резкое сокращение промышленного производства, связанное с общим хозяйственным упадком Испании.